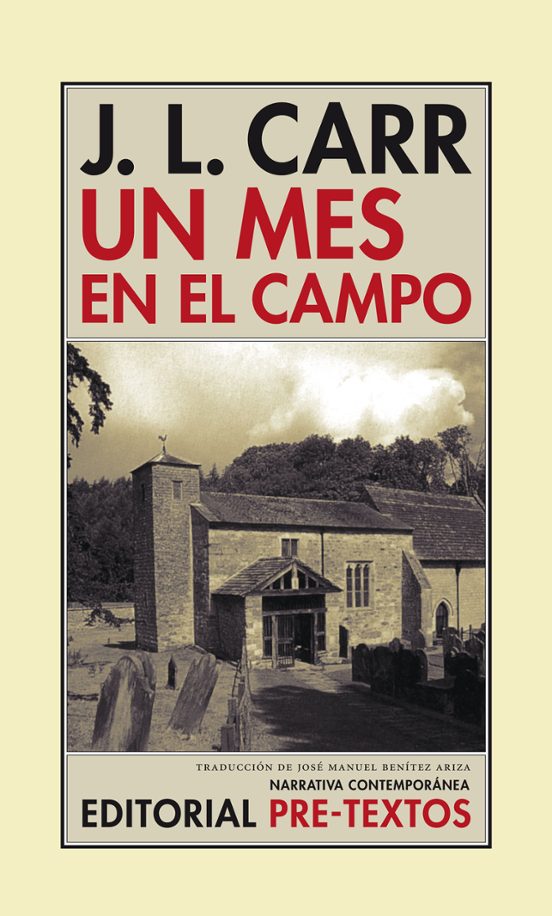

Un mes en el campo -1980- J. L. Carr

Cuarenta o cincuenta años después de aquel mes en Oxgodby, Tom Birkin revive su estancia en el pequeño pueblo del norte de Inglaterra.

“¡Dios, cuando pienso en todo eso, hace tantos años! Y ya pasó. Pasó. Todo el entusiasmo y orgullo de aquel primer trabajo, […] aquel verano tan apacible… Todo pasó como si nunca hubiese existido.”

Seguro que sí existió, y seguro que se integró en su vida porque lo que vivimos nos construye.

Es verdad que el tiempo va engullendo y va desdibujando nuestro vivir según lo vamos gastando; podemos creer que algunos pasos de los que dimos se quedaron allí, hundidos en el limo –en el limbo–; pero no, somos el resultado de lo que rozamos y de lo que nos rozó.

A veces unos recuerdos permanecen recogidos, hasta que un día algo los airea, y es como si hubiéramos abierto una caja sellada, perdida en cualquier armario de poco uso.

Birkin evoca, con estremecimiento profundo, las semanas que pasó trabajando en el mural de la pequeña iglesia de aquel rincón inglés. Unos días completamente disueltos ya, si no volatilizados en el tiempo; aunque no en su persona.

Lo habían contratado para recuperar un fresco del siglo XIII, que ornaba el arco del presbiterio en el diminuto templo. Alguien, por causas ignoradas, decidió cubrirlo con cal pocos años después de que fuera creado.

La estación de Oxgodby lo recibió con una lluvia intensa, dos niños apretaban sus caras detrás los cristales en la casa del jefe de estación. Cuando este le ofreció, amable, una taza de té, Birkin tuvo que rechazarla porque le esperaba el reverendo responsable del templo.

El restaurador llegó a su cita empapado, con escaso equipaje, corto me medios, juguete de una esposa caprichosa y acarreando la tortura de la guerra recién vivida, con la forma de un tic enojoso y una tartamudez agotadora. Pero Tom Birkin no recuerda zozobra, hace chistes con su propio mal: “[…] la gente no entiende que un tartamudo dispone de más tiempo para ocuparse de las preguntas comprometedoras.

Los largos años desde los que se contemplan los hechos juegan a favor del exsoldado, puede que la estampa que mostraba no fuera tan halagüeña como él la dibuja después de tanto tiempo.

Desde el comienzo, los datos, menudos, van cayendo con parsimonia. El narrador nos interpela desde la cercana primera persona: “No se me impacienten con los detalles”.

James L. Carr nos abriga con el fluir lento y denso de su relato.

Poco a poco, igual que se fue calmando la lluvia, su estancia y su trabajo se fueron asentando con momentos placenteros, los más: las visitas de los hijos del jefe de estación, a veces cargados con platos que su madre preparaba; su participación en la vida asequible del lugar; la amistad tranquila con Moon, el arqueólogo, machacado también por la guerra, que sabía disfrutar en sus rastreos; el vivo roce del amor. Hubo también fases, escasas, menos gratas que le hicieron rebelarse, a puro grito, contra Dios.

Siempre con el cobijo de la naturaleza, briosa en esa época del año, y de la vida placentera de aquella tierra.

Allí se va a ir fraguando un rencuentro con una energía vital, que la guerra con sus terrores había deshecho.

Cuando va desvelando, con mimo, centímetro a centímetro, la gran pintura, no se puede evitar pensar en un paralelismo con lo que está haciendo el propio Carr con sus personajes.

Ciertos rincones de la narración quedan en sombra, otros esbozados apenas, algunos son pura elucubración.

La experiencia de Birkin en Oxgodby tuvo un principio y un final, pero no murió cuando terminó, se quedó quizás escondida, pero este hombre que se iba no era el mismo que llegó.

“-Se le ve contento, señor Birkin. Ya no tiene los nervios de punta. […]. Por supuesto, tenía razón. Al menos, parte de razón. Estar allí, arriba del andamio, ante una gran obra de arte, sentir parentesco con su creador, saberme impunemente una especie de director de circo que conjuraba y hacía reaparecer su obra tras cuatrocientos años de oscuridad… Pero eso no era todo. Estaba el clima, el paisaje, bosques frondosos, cunetas llenas de hierba y flores silvestres. Y al sur y al norte del Valle, las colinas bajas, las fronteras de un país misterioso.”